貴重資料 展示・特集

華やかなる江戸の出版業界

江戸時代の本屋は、書籍の出版・流通・卸売りなどを一手に担っており、貸本業や古本業、小間物、売薬を商うものもありました。また、学問・宗教・和歌や古典文学などを扱う書物屋(書物問屋)と草双紙(赤本・黒本・青本・黄表紙・合巻)・芸能関係の冊子や往来物、浮世絵などを扱う草紙屋(地本問屋)の2種類がありました。当時は、徳川家康や武家の祖先に関することや同時代の事件について書かれたものは出版できず、他の本屋が権利(板株)をもつ書籍と同じものや類似したものも出版できませんでした。

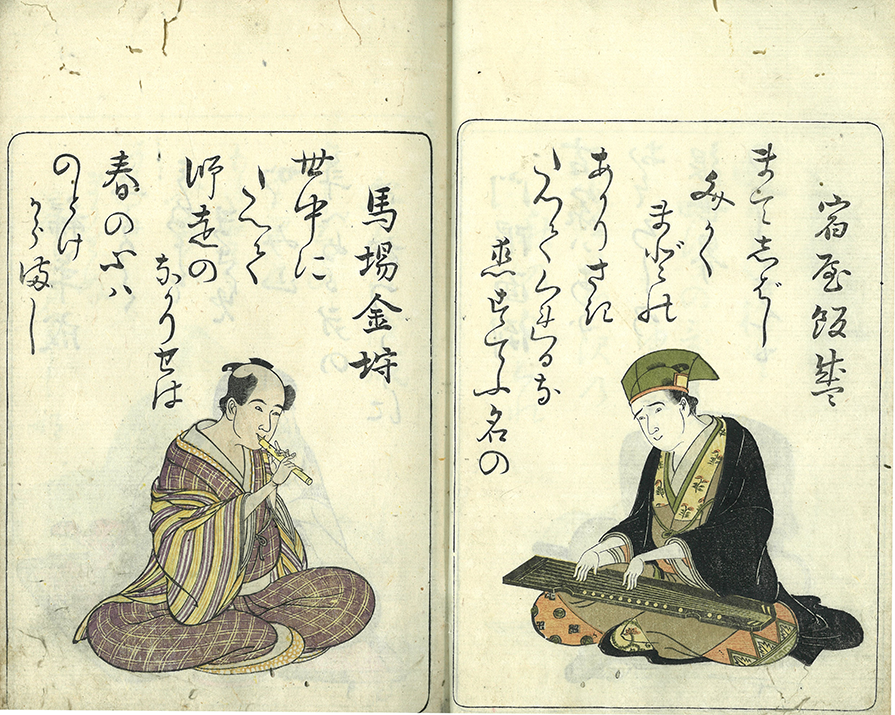

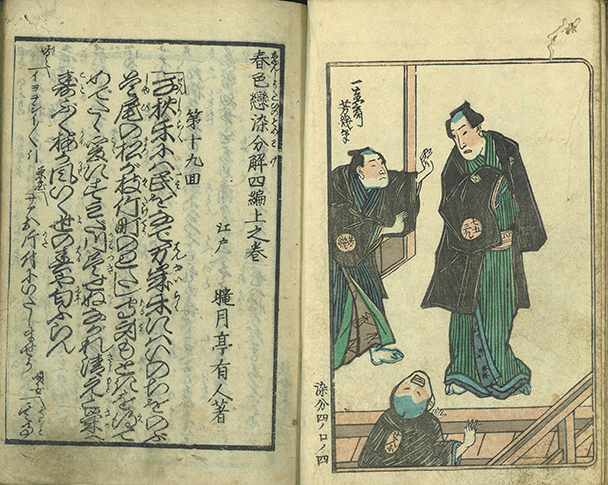

江戸時代を代表する本屋と言えば、蔦屋重三郎(1750 ~ 1797)です。吉原の出身で、はじめは吉原で貸本や本の販売を行ない、やがては本を出版する版元として吉原に関する本や大衆向けの娯楽本などを出版し、のちに江戸日本橋に進出しました。また、当時流行していた狂歌の繋がりで作家や絵師たちと交友を深め、喜多川歌麿などを世に送り出しました。そのほか、『武鑑』(幕府の人事録)や江戸絵図を出した須原屋茂兵衛、江戸時代のベストセラー『偐紫田舎源氏』の版元として有名な鶴屋喜右衛門や和泉屋市兵衛など、多くの版元が活躍しました。

江戸時代には印刷技術が確立され、大量印刷や増刷、多色刷りなどを可能にし、多彩で表現豊かな本が多く出版されるようになりました。しかし、幕府による厳しい出版統制が敷かれ、作家や版元も処罰されることもありました。

今回は、当館が所蔵する貴重資料の中から、江戸で出版された作品を中心にご紹介します。

展示情報

- 展示期間

- 2025年10月28日(火)~2025年12月28日(日)

- 展示場所

- 越前市中央図書館 貴重資料展示コーナー

- 展示資料リスト

- 展示資料リスト(PDF)

展示物紹介